|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第04回 (2001.10.31) |

|

|

|

||

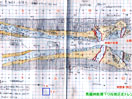

| 【 木曽山脈西縁断層帯馬籠峠断層(トレンチ調査速報) 】 | ||

|

|

||

|

苅谷愛彦・水野清秀・永井節治(1999)第四紀研究、38,59-64 にもとづく。 なお本ページは苅谷の責任で執筆しており、 トレンチ調査に関する内容の一部は産業技術総合研究所の公式見解と異なることもある。 同センターの最終報告は今後発表されることになっており、本ページでも紹介する予定である。 |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

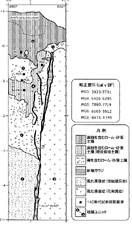

【図5】 北トレンチ北壁面垂直グリッド 15番 (図 4 参照)付近に出現した逆断層です。

クロボク土下限(土石流上限)が切られているのを確認できます。

しかし断層上端はクロボク土の中で不明瞭となり、

どこまで到達しているのかを判定するのは困難でした。2001 年 10 月。

北トレンチ北壁面垂直グリッド 15番 (図 4 参照)付近に出現した逆断層です。

クロボク土下限(土石流上限)が切られているのを確認できます。

しかし断層上端はクロボク土の中で不明瞭となり、

どこまで到達しているのかを判定するのは困難でした。2001 年 10 月。 |

|

|

|

|

| ▲ Page Top |

|

|

|

|

|

★ トレンチログと写真の公開を許可下さった産業技術総合研究所にお礼申し上げます 馬籠峠断層: JR中央西線南木曾駅か中津川駅からバスなど。 苅谷ほか(1999)の記載露頭は現存せず、看板のみ。トレンチは埋め戻し済。 変動地形は随所に残るが、 私有地が多い。立入りの際は関係者の了解をとる こと。 |

|

|

|

|

|

|

-TOP- -研究室概要- -山の地形- -アンデス- -その他- -フィールドだより- -経歴- -業績- -Links- -English- |

|

|

|

|

|