後期第6回 代替り前総括

1. 前回設定した目標

日本・フランス・カナダの経済(GDP)と格差(ジニ係数)の動向(戦後~安定成長期)を、統計データ・論文をもとに調査する。また、上記3ヶ国はなぜ独自の動きをたどっているのかを解明する。

2. 今週の本ゼミでの成果

財政・社会保障・産業構造を軸に、ジニ係数と経済成長率の動向を調査した。

フランスは、経済成長を遂げつつも所得格差を抑制する政策を実行している。例えば、豊富な手当制度や年金制度である。手当制度は、所得格差を抑制し、家計所得の一部として民間消費を活性化させることが、一番のねらいである。その結果、経済成長を遂げつつ所得格差の縮小を維持する事ができたと結論づけた。

日本は、1972年の“福祉元年”に高齢者の医療費無料化などの福祉政策を実行した。日本は、高度成長期において労働者全体の賃金が上昇したため、格差が縮小したと思われる。しかし、第1次石油危機の影響により、充実した福祉政策を継続させることが困難となってしまった。後期総括では、日本は格差縮小社会と結論づけた。

カナダは、年金や手当制度による所得格差の縮小政策や、第1次産業を輸出の軸にした産業構造、州と連邦政府の相互が自立している財政構造などにより、総じて福祉国家の性格を帯びている。その結果、安定した所得格差(拡大も縮小もしていない)維持できていると結論づけた。

今回は、代替わり総括後初めて自分たちで全てを運営した。発表における準備も、不測の事態に陥ることなく乗り越えることができた。1番の成果は、国ゼミ班で連携して一つの目標を達成できたことである。

3. 来週の本ゼミでの目標

本年度は、これにて終了です。

後期第5回

1. 前回設定した目標

BRICsおよび諸外国のデータ算出(GDPとジニ計数)・中国の所得再分配機能の分析(税制・社会保障面)。

2. 今週の本ゼミでの成果

今回は、BRICS諸国およびその他諸外国(フランス・ドイツ・カナダ等)のデータ(GDPとジニ計数)を算出した。データを算出したうえで、経済成長と格差の傾向関係を各国別に観察した。特に重要な国はフランスとドイツである。フランスは、経済成長しながら格差が縮小していることがデータから読み取ることができる。一方、ドイツは格差を一定値で維持している。両国とも政策面で格差を縮小していることが考えられ、今後の分析で深く調査する。中国の所得再分配機能については、社会保障面・税制面とも最近になって制度改革が行われ始めた。例えば、2000年に全国社会保障基金が設立された事例である。中国は、経済成長を重視し、軌道に乗ったところで社会保障面等の制度改革を行ってきたと考えられる。

3. 来週の本ゼミでの目標

ひき続き中国の所得再分配機能・ドイツとカナダ(フランスは代替わり後)の政策調査。

後期第4回

1. 前回設定した目標

日本の所得再分配機能の分析。海外の格差と経済成長の動向。

2. 今週の本ゼミでの成果

所得税(税制面)の所得再分配機能は近年低下してきており、逆に社会保障面の所得再分配機能が一層高まってきている。所得税は、主に90年代の税制改革によって所得再分配機能が大きく低下して事が判明した。この機能低下は今現在も同様であると考えられる。

経済政策によって、経済成長と格差にどのように影響するのかを表した図を班で発見した。今後の活動では、この図をヒントに分析を行うことが予想される。

海外では、マレーシアを今回取り扱った。マレーシアでは、経済政策の効果で格差が縮小したと考えられている。

3. 来週の本ゼミでの目標

社会保障面の所得再分配機能を引き続き分析する。また、中国の所得再分配機能を日本同様、税制・社会保障面から分析する。BRICsの経済成長と格差のデータ収集。

後期第3回

1. 前回設定した目標

日本の所得再分配機能を社会保障面と財政(税制)面から分析する。

2. 今週の本ゼミでの成果

日本のジニ係数の動向を観察すると、高度成長期に一端縮小した後に経済成長と共に拡大していることが判明した。参考理論では、初期の経済成長時にジニ係数が拡大し、成長とともにジニ係数が縮小するとされている。そのため、日本のジニ係数の動向は、独特であることが判明した。また、ジニ係数が高すぎると、その国が政策によってジニ係数の軽減を行う傾向があると判明した。

所得再分配機能に関しては、財政面では累進課税を、社会保障面では、年金・生活保護を中心に各自分析する。

3. 来週の本ゼミでの目標

今回不完全であった日本の所得再分配機能の制度を再度理解すること。特に、制度の目的・効果・開始時期を重点的に分析する。国ゼミの活動フローチャートを再度確認し、より詳細に練り直すこと。

後期第2回

1. 前回設定した目標

未提出

2. 今週の本ゼミでの成果

未提出

3. 来週の本ゼミでの目標

未提出

後期第1回

1. 前回設定した目標

後期1回目のサブゼミにて、夏休み中に話し合ったテーマの中身をもう少し詰め、後期のテーマは「経済成長と所得格差の関係性」となった。

本ゼミの目標は、各自が理論などを含めた先行研究を調べ、分析方法や流れを考えてくることになった。

2. 今週の本ゼミでの成果

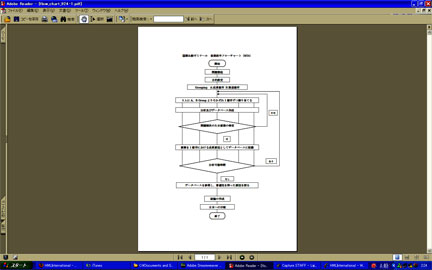

ゼミ長がサブゼミの話し合いをもとにフローチャートを作り、それについて話し合った。結果、「経済成長と所得格差の関係性」の分析(国家間・各国内・理論)をまずは全員で共有し、「各国の所得格差について」等の次のステップの分析は後期後半、または来年度ということになった。

3. 来週の本ゼミでの目標

理論・先行研究の理解が今週の本ゼミでは不十分であったため、分析方法が未定である。よって、各自で理解を深めつつ分析方法を考えてくる。

前期第12回

1. 前回設定した目標

各自、「間接コスト」、「直接コスト」についてのスライドを作り、全体を見ながら調整する。

2. 今週の本ゼミでの成果

各自作ってきたスライドを確認しあったが、修正が多々必要な状態であったため、再度スライドの内容・流れを話し合った。

また、「直接コスト」部分において、発表から除外しようとしていたフランスについて新たな発見があった。フランスの所得と出生率の相関が強い訳は、フランス独自の税制である「N分N乗方式」のためなのではないかということである。「N分N乗方式」は、子どもの数が多い家庭ほど低い税率が課される制度なので、子どもの数が多いと「可処分所得」も多くなるのである。話し合いの結果、この部分も発表に組み込むことになった。

今回、スライドの内容・流れを改めたので、まだ全体のスライドが完成していない。よって月曜までに各自修正・作成を行い、最終確認することが目標である。

3. 来週の本ゼミでの目標

前期プレゼンテーション本番。成功させること!

前期第11回

1. 前回設定した目標

プレゼン全体のフローチャートの枠組みを皆で共有したところで、月曜のサブゼミにて、まずは「直接コスト」の面からプレゼンの流れを各自が考えてくる。

2. 今週の本ゼミでの成果

サブゼミに「直接コスト」の面のフローチャートについて、保留とするところが多かったため、本ゼミでは「間接コスト」について各自がフローチャートを考えてきて、発表・話し合いを行った。

結果、プレゼン全体のフローチャートの枠組みを皆で共有し、スライド分担をした。

流れとしては、間接コストの説明、女性の労働力率と出生率の相関、政策、問題点・特徴、日本へのアプローチ、結論である。

3. 来週の本ゼミでの目標

月曜のサブゼミにて、各自が作った「間接コスト」についてのスライドを評価する。

前期第10回

1. 前回設定した目標

フローチャートを立て、確認の意味を含め、今まで出したデータを一度まとめる。

まず、月曜のサブゼミにて以下のことを確認した。

・前期プレゼンのテーマ:「出生率変動の要因」

・要因として、「女性の労働力率」、「所得」、「経済成長」を中心に考え、フローチャートを作っていく(しかし各自よく考えたうえで変更もあり)。

2. 今週の本ゼミでの成果

今回の本ゼミでは、各自がプレゼンのフローチャートを考えてきて、発表・話し合いを行った。結果、プレゼン全体のフローチャートの枠組みを皆で共有した。

枠組みとしては、子どもを持つことの不効用である2つのコスト(「間接コスト」と「直接コスト」)を大きなくくりにしてフローチャートを作っていくことになった。

※「間接コスト」とは、出産・子育てのため仕事を辞め、それに伴って生じる機会費用であり、「直接コスト」とは、子供を産み育てるうえで直接親が負担する養育費等である。

この2つのコストは、2009年度国ゼミ後期前半プレゼンで用いた理論によるものである。

3. 来週の本ゼミでの目標

プレゼン全体のフローチャートの枠組みを皆で共有したところで、月曜のサブゼミにて、まずは「直接コスト」の面からプレゼンの流れを各自が考えてくる。

前期第9回

1. 前回設定した目標

前回の国ゼミでは、子どもを産み、育てることには、やはり所得が関係しているという仮説をたてた。よって、次回は所得に関するデータを調べ、考察を行っていく。

2. 今週の本ゼミでの成果

◆ ジニ係数について

出生率が低い地域では格差が高いのではないかという仮説に対し、予想通り北欧(スウェーデン・デンマーク・フランス)では低く、南欧(イタリア・スペイン)では高い数字となった。日本・ドイツはその間となる。80年代中頃・90年代中頃2000年と度の年代もこの傾向は変わらないが、スペインでは年々格差が狭まってきている。相関がありそうであるが、長いスパンでの時系列でデータを出せず、回帰分析による結論は出せなかった。

◆ 貧困率について、可処分所得について

データが上手く集められず、結論を出せなかった。

◆ 公財政における教育費支出について

出生率の高い北欧の方が、当然公財政における教育費支出が高いが、イタリアにおいては、公私含めた教育費支出のうち公財政の割合が高い。これについて、イタリアは教育費の面では、子どもを産むことにマイナス要素とはなっていないのではないか、なのになぜ出生率が低下し続けたのかという疑問が残った。しかし、これについては、公財政の割合が高いといえど、イタリアの人口に対して教育費支出額が十分でないということも考えられる。

3. 来週の本ゼミでの目標

フローチャートを立て、確認の意味を含め、今まで出したデータを一度まとめる。

前期第8回

1. 前回設定した目標

国際比較をする際のある程度のデータはそろってきた。しかしまだ足りていないデータがあるのでそれを調べ、何か出生率に関係するものがあるかを考える。

2. 今週の本ゼミでの成果

◆各国の所得構造と貧困について

スペインとイタリアは所得の中位置が各国と比べ低く、また所得格差・貧困率も比較的大きい。それに対し、デンマークやスウェーデンは逆である。

また、可処分所得上昇率をみると、スペインは1996年から高い上昇率を保っている。1996年から出生率も反転しているため、相関関係があるのかもしれない。

◆スペインとイタリアの住宅価格について

・スペイン

2000年から住宅価格が急激に上がっている。これは住宅ローン低金利が後押ししたものと考えられる。さらに、各国は2008年の住宅価格が下がっているのに対し、スペインは伸び率が小さくなったものの下がっていない。これは景気が関係しているのだろうかという疑問があがった。

また、スペインは「持ち家率」が比較的高い。これは変動金利の利用率の高さと、低金利によるものだと考えられる。しかし「持ち家率」の定義はよく分かっていない。

・イタリア

2000年から住宅価格が急激に上がっている。

1960年以降の、イタリアの住宅価格変動にはいくつかの波がある。まず、1970年代の第一次、第二次オイルショックの影響で急激な値上がりが見られた。その後、ユーロ導入後の2002年から2005年にかけて大都市では住宅価格が30%上昇し、その他の都市でも22%の上昇が見られている。

◆海外の婚姻率・離婚率と日本の都道府県別生涯未婚率

・海外の婚姻率・離婚率(2007)

婚姻率・離婚率ともにイタリアが目立って低い。離婚率の低さにはカトリック教が影響していると考えられる。

日本の婚姻率はデンマークに次いで高い。

・日本の都道府県別生涯未婚率(1920~2000)

1980年代以降、全体の男性の未婚率が急上昇している。全体の女性の未婚率は1960年代から上昇し始めている。

男性・女性ともに、東京の未婚率が目立って高い。これには住宅の広さなど、子どもの育てやすさが関係しているのかもしれない。

3. 来週の本ゼミでの目標

今回の研究で私たちは、子どもを産み、育てることには、やはり所得が関係しているという仮説をたてた。よって、次回は所得に関するデータを調べ、考察を行っていく。

前期第7回

1.前回設定した目標

スペイン・イタリアについて、資料不足であるため引き続き調べる。

北欧についても、社会システムの変化と3つの政策について整理する。

2.今週の本ゼミでの成果

① タイミング効果とカンタム効果について

・タイミング効果…女性が生涯のどの時期に出産するかによって出生率が変動する効果。

晩婚化により若年層の出産率が低下して、合計特殊出生率が一時的に低下するが、高年齢で延期した出産が取り戻せれば合計特殊出生率の低下は止まる。

スウェーデン・フランス・デンマークはタイミング効果による出生率の低下が考えられる。

・カンタム効果…女性が生涯に持つ子どもの数で、完結出生児数が変動することによる効果。

日本・ドイツ・イタリア・スペインはタイミング効果に加えカンタム効果による出生率低下の可能性がある。

・出生率低下の社会的要因と文化的要因

社会的要因…女性の高学歴化、雇用労働力化の進展とそれに伴う社会経済的地位の上昇、子育ての直接・間接費用の上昇。

文化的要因…女性の家族役割やジェンダーに関する伝統的な価値観や社会規範の変化。

共通:戦後の新しい変化(女性の労働力化など)結婚・出産に対して、晩婚化、晩産化などの共通の変もたらした。

差 :1980年代以降、この二つの要因・変化をどの程度スムーズに受け入れられたかかにあるのではないか。

② 比較的資料不足であったスペイン・イタリアの低出生の原因と対策について

・スペイン

女性の社会進出が晩婚化・晩産化の要因となり、出生率低下をもたらしているのは、仕事と子育ての両立支援策が行きとどいていないためである。

よって、政策の充実が必要である。特に、高学歴の女性は仕事を優先する傾向が強いため、高学歴の女性への両立支援策に着目するべきである。

保育サービスが不足しているため、施設の増設が必要である。特に、育児休暇終了後も女性が働けるように、3歳児以降の保育サービスに重点をおくべきである。

不動産価格が高騰し、初めて住まいを購入する若年層が経済的に自立できない。スペインには「新居を購入し、家具その他一切を整えてから結婚する」という伝統的な考え方が根強いため、住宅事情は結婚・新家庭の形成に影響すると考えられる。

失業率は比較的高い。長期失業が多く、特に女性が高い。

よって、若年層が経済的に自立できないことが晩婚化の原因であるため、若者への経済支援が必要である。

・イタリア

若者が独立するための経済力がなく親元からの独立が遅いため、晩婚化する。

よって、若者への経済支援が必要である。

他のヨーロッパ諸国に比べ1年長い就学年限が成人期への移行を遅らせ、労働市場への参入、出生の時期を遅らせている。(また、下院・上院議員の被選挙権より、『40歳になるまでは信頼できない』、『40 歳と55 歳の間だけが成人』という考え方がある。)

不動産に対する規制がイタリアの主要な都市での不動産不足を強め、不動産価格がバブル的に上昇する。よって雇用の不安定な若年層は家を購入できない。さらに銀行はフルタイム雇用以外の不安定な雇用者に対しては住宅ローンを融資しないので、家を購入することが一層難しい。=若者が自立しにくい環境である。

イタリア(スペイン)の男性は、伝統的に比較的あまり家の中の仕事をしない傾向がある。

よって、父親の育児参加も必要である。

③ 各国の一人当たりGNPと家族支出額(円に換算)

これに関しては、次回以降に必要になってくるデータである。考察は次回以降に行っていく。

3.来週の本ゼミでの目標

国際比較をする際には、比較するデータを各国でそろえなければならない。ある程度のデータはそろったものの、まだ足りていないので、データ集めを月曜のサブゼミまでの目標とする。

前期第6回

1.前回設定した目標

・今まで調べてきたことをどのように日本へアプローチしていくのかを、先行研究を参考にしながら各自の答えを出す。

⇒サブゼミにて、アプローチの一つの方向性として「社会保障費のうち家族政策に占める手当・育児休業制度・保育サービスどこに重点をおき、政策を行うかという視点からアプローチ」をするとした。

・各自今回の発表で新たに疑問となったことを調べる。

2.今週の本ゼミでの成果

日本 ~都道府県別の出生率と女性の労働力率の関係~

前回に引き続き都道府県別の出生率と女性の労働力率の関係について分析した。出生率と労働力率の関係から4グループに分けることができ、次のことがわかった。

・都道府県別の出生率と女性の労働力率の関係は正の相関にある。

・出生率と女性の就業率ともに高い地域、ともに低い地域、就業率はその中間値であり出生率もそれなりに高い地域、就業率はその中間値であるが出生率が低い地域に分けられる。

・以上の4つのグループによって、出産・結婚前後の就業形態が違う。

・モデル分析によると、保育サービス、労働時間は出生率に関係する。

・実際、グループにより保育サービスと労働時間に違いがある。

ドイツ ~ドイツからのアプローチ~

イタリアや日本と比べ、社会保障費が高く、政策しているのにもかかわらず出生率が低い状況が続いている。ドイツでは、手当や育児休業制度に力を入れており、保育サービスの促進は遅れている。しかし、ドイツの社会システムを見てみると、ドイツでは幼稚園も小学校も半分以上が半日制であるため、たとえ育児休業を取得し、1~2歳まで育てたとしても、その後において、保育サービスの少なさが女性の育児と労働の両立を妨げている可能性がある。このことから、子育てをめぐる諸政策に一貫性がないとドイツのように財政支出が多くても、効果が薄いということが言える。

日本においてもこの点は指摘できることであり、県別に見る出生率と女性の就業率の低い地域では、保育サービスも充実していないことを踏まえると、日本はまず保育サービスの量的拡大を図るべきではないか。

スペイン ~スペインからのアプローチ~

特徴として、

①多くの女性が子を持つが、第2・3子が少ない。

②北欧よりジェンダー不平等が根強い。

③高学歴ほど子どもが少なく、読み書きもできない女性の出生率が高い。

④子ども持たない理由の30%は経済力がないこと。

①④より、子どもを育てるだけの手当が必要である。

②③より、女性の労働と育児の両立策が必要である。

→育児休業制度の充実なのか、保育サービスの充実なのか?

イタリア ~イタリアからのアプローチ~

特徴として、

①多くの女性が子を持つが、第2・3子が少ない。

②北欧よりジェンダー不平等が根強い

①より、子どもを育てるだけの手当が必要である

②より、女性の労働と育児の両立策が必要である。

3.来週の本ゼミでの目標

スペイン・イタリアについて、資料不足であるため引き続き調べる。

北欧についても、社会システムの変化と3つの政策について整理する。

前期第5回

1.前回設定した目標

日本と欧州を比較して、違いを明らかにする。

各自今回の発表で新たに疑問となったことを調べる

2.今週の本ゼミでの成果

①各国の出生率、失業率、女性の労働力率の推移と、政策や制度の関係に注目しながら考察を行った。

日本…90年代から政策は打ち出されているものの、効果がでていない。要因としては政策が効くまでのタイムラグ、経済構造の変化、団塊ジュニア世代の存在であると考えられる。出生率と卒業率は負の相関になる傾向がある。また、今回は都道府県別の出生率と女性労働力の関係を分析した。大きく4つのグループに分けることができ、それぞれの特徴が出たが、晩婚化・晩産化などの進行と労働力率、出生率との関係などを次回、引き続いて掘り下げていく。

ドイツ…出生率と失業率との関係は見いだせないので、他の要因が出生率を低下させていると考えられる。86年に育児手当法がだされているが、出生率との関係を見ると効果がでたとは言いにくく、05年の保育整備はまだ結果がでていないと言える。また、ドイツでは失業問題に東西格差がある。よって出生率にも東西格差があるのかという疑問があがった。

スウェーデン…1981、86年の親保険の改正が出生率引き上げに効果をだしたと考えられる。出生率と失業率には負の相関がみられる。しかし出生率と女性労働力率には関係が見いだせない。

フランス…出生率、女性の労働力率が各国と比べて高い水準を推移している。1960年代~70年代の出生率の低下は、女性の労働力率の上昇が要因であると考えられる。政策は1932年と早くから行われており、2000年代にも手当や両立支援策がだされている。

イタリア…1960年代~70年代の出生率の低下は、女性の労働力率の上昇が要因であると考えられる。政策は90年代からだされているが、1985年から出生率はゆるい低下傾向にある。96年あたりから出生率が回復しており、失業率は低下しているが、その要因はまだ分からない。

デンマーク…出生率が1985年より回復傾向になっており、失業率、女性の労働力率との関係からも84年に打ち出された政策の効果がでたと考えられる。ちなみに女性の労働力率は1970年の時点で50%を超えており、比較的かなり高い水準を推移している。

スペイン…1975年に民主主義体制になったことによって女性の労働力率が上がるとともに出生率が低下したと考えられる。出生率の低下は90年あたりにブレーキがかかっており、89年の政策、90年の条約に要因があると考えられるが、92年からまた低下しているので効果がでたとは言い難い。出生率は95年を底にして現在まで回復傾向にあるので、94年の手当の効果が早急にでたとも考えられる。一方、失業率は1994~01年に急低下している。出生率、政策と合わせて考えると、政策は一時的に効果をだしていると考えられるが、長期的にみると解決策とはなっていないようである。

② 男女の平等、子どもの権利への意識はいつ頃から始まったのかを調べ、各国の意識の違いを比較した。

日本…1972年、女子差別撤廃

1985年、雇用においての男女平等

1994年、児童の権利に関する条約に批准

ドイツ…1949年、法律による男女平等の主張

1992年、子どもの権利条約に批准

デンマーク…1871年、男女普通選挙が始まる

1991年、子どもの権利条約に批准

スペイン…1978年、性差別が禁止される

1980年、労働における男女平等原則が保証される

1990年、子どもの権利条約に批准

3.来週の本ゼミでの目標

今まで調べてきたことをどのように日本へアプローチしていくのかを、先行研究を参考にしながら月曜のサブゼミまでに各自で考えてくる。

前期第4回

1.前回設定した目標

①出生率の上下の原因をさぐること。特に、女性の社会進出や失業率など労働面に注目する。

②今回に引き続き、都市部と地方の少子化問題について調べる。

2.今週の本ゼミでの成果

出生率と失業率、労働力率の関係

デンマーク…出生率と労働力率が負の相関関係。しかし、1985年~90年は、出生率とともに労働力率も上がっている。このことは84年に支給が開始された手当などの効果があると考えられる。

失業率については、ハッキリとした相関は見られなかったが、育児と仕事の両立策の成功が可能性として考えられる点もある。

スペイン…出生率と女性の労働力率が負の相関関係。出産せずに労働するという傾向にあることが分かる。90年代後半からは、そのころから始まった政策の効果が出ていると考えられる。

ドイツ…失業率は日本と比べ、ドイツの方が高い。

女性の社会進出を進めながら、出生率を上げることに勤めていて、そのために政府は企業に働きかける政策も大々的に行っている。

スウェーデン…失業率が上がる91年~93年において、出生率はグンと下がっているため、無関係とは言いにくい。もともと出生率が高いと、失業率が上がることで、生活を考え出生しなくなる可能性があるのではないか。

フランス…出生率と失業率の関係においてハッキリとした相関はない

イタリア…イタリア北部と南部の失業率の差によると、北部は都市部で仕事に追われ、育児に専念できず、南部は仕事がないのでその分育児に専念できるという可能性がある。

職場における保育施設の導入を2003年より開始。

日本……日本では少子化について現代するべきだと言われている政策について、90年に既に叫ばれていた。政策目標も次々掲げ、政策を講じてきている。しかし、出生率は下がり続けた。そこには団塊ジュニア世代が出産適齢期を迎える時代にちょうど平成不況や、雇用の規制緩和(非正規社員の増加)といった経済の構造変化がある。不況であり、子育てする環境もそれっていないという2つが影響し出生率を押し下げたのではないか。

日本は欧州と比べ、少子化に対する意識が低かった、そのため政策が遅れたと言える。

また国と地方の関係だが、国は政策設定するなどで、実際の政策運営は地方に任せている。そのため、数々の政策計画は地方の負担を増やすだけというふうに考えられる。

3.来週の本ゼミでの目標

日本と欧州を比較して、違いを明らかにする。

各自今回の発表で新たに疑問となったことを調べる。

前期第3回

1.前回設定した目標

昨年度の研究でやり残していたことについて調べる。

①スウェーデン・フランス以外の国の少子化対策について(特に低出生率の国)

②日本国内における都道府県別の少子化問題の違いについて

2.今週の本ゼミでの成果

①ドイツ…低出生率を推移しているが、政策はいろいろと行っているようである。学費に関しては、日本と似た額である。

イタリア…近年、かなりの低出生力状況にある。南部と北部で出生率に違いがあると思われる。福祉政策はあまり充実していないといわれている。

デンマーク…スウェーデン・フランスと同様、出所率がいい傾向にある。学費は無料で、政策も充実している。

スペイン…イタリアと同様、かなりの低出生率を推移している。子供に学費がかかるが、いろいろな政策が行われている。しかし、それらがなかなか出生率の上昇につながっていないようである。

②都市部は人口が多く、低出生率。地方は人口が少なく、高出生率(しかし、若年出産が問題になっている県もある)。故に待機児童は都市部だけの問題である。出生率と女性の初婚年齢の相関が強い。

3.来週の本ゼミでの目標

①出生率の上下の原因を探ること。特に、女性の社会進出や失業率など労働面に注目する。

②今回に引き続き、都市部と地方の少子化問題について調べる。

前期第2回

1.前回設定した目標

過去5年分(2005年~2009年)の国ゼミの研究の報告を1人1年度受け持ち、各自スライドにまとめて全体に発表する。

2.今週の本ゼミでの成果

今回行った活動報告のプレゼンでは2年生も参加し、2年生にとってはゼミにおいて初めての本格的なプレゼンとなった。2年生は各自悩みながらも、発表の仕方、スライドのまとめ方に努力していて、非常に素晴らしい発表になった。

テーマについては当初の予定通り進める。

3.来週の本ゼミでの目標

次の本ゼミまではGWを挟むため、次回までの目標は来週のサブゼミにて決める。

来週サブゼミまでの課題として、2年生は日本と海外の合計特殊出生率を調べ、グラフ化までする。

前期第1回

1.前回設定した目標

2010年初回のゼミ活動のため、省略。

2.今週の本ゼミでの成果

前期の国ゼミのテーマ発表を行った。

テーマ:「グローバル社会における人材育成とその問題点」

目標:日本の人材育成の問題点を国際比較することで理解し、その問題点の現状を明らかにする。

3.来週の本ゼミでの目標

来週は、過去5年分の国ゼミの研究プレゼンを1人1年度受け持ち、各自スライドにまとめて全体に発表する。

テーマに関しては、納得のいくフローチャートをできるだけ早く作ることである。

後半第15回

今週の内容

後期後半プレゼン

感想

「船山沙矢子」

最初に、みなさん最終プレゼンお疲れ様でした!!!

特に国ゼミは最後まで先輩方に参加して頂きありがとうございました。

後期後半を振り返ると最初はぬるいスタートだったと思います。分析は最初から完璧2年生主体となっていましたが、国ゼミがそういうわけでもなく、私の中では先輩はまだ主体であり、今までのように4人で作っていくと考えていて、途中まで確かにそういう流れではあったと思います。「2年が主体」が決定し、テーマ設定を任されたとき、初めて自分が作らなければ何も生まれないという状況に置かれ、テーマ設定の難しさにぶちあたり、最近ではしばらくなかったほど悩みました。ここで、やっと(反省はありますが)ゼミのスタートが切れたと思います。

テーマ設定の話に戻しますが、本当に悩みました。前期のプレゼントの関係性、来年の方向性、何よりフローチャートの論理性。そして、自分の知識不足。前者の3つだけでも難しいことなのに加え、まず物事を知らなすぎて、アイディアが出てこない。思いついても、知識がないためにわからなくて、フローチャートを論理的に組めない。出してみた案も、何がやりたいの?目的は何なのか?と聞かれて、特にない。自分たちができそうなことと論理性とうまく組み合わせるやり方はないかに必死になっていたようなところも少なからずありました。そうやってぐるぐる悩んだ数日間が一番後期後半でつらかった気がします。ゼミ後、テーマを決められなくて、大戸屋で続きをしているとき、平野さんと笠原さんと諸さんと加藤さんも食事にいらしていて、そのときにテーマが決まらない旨を伝えると、「インプットがないからテーマが決まらない。インプットもしないで考えたって案なんか出てこないよ」と、まさに一番痛いところを直接言われてしまい、本当に沈みました。それはわかっているし、だけどテーマは決めなければならなくて、悔しいのと情けないのと苛立ちとぐちゃぐちゃになってしまいました。そんなときメールをくださった菅原さんのやさしいメールに元気をもらい、再度テーマを考え直すことになりました。・・・とまぁ、そんなことがあり、代がつらいということを実感した最初の出来事となりました。

長々日記のようなものを書いてしまいましたが、ここから学んだことというのはたくさんあります。

まず、ゼミを作るといっても今までのように好き勝手案をだして、批判しているだけではだめ、つまりその結果にゼミ長として責任を持たなければならないということを実感しました。

次に、前からわかっていたことですが知識不足。・・・ゼミの進行の仕方などなど・・・。

学んだとともに、比例して反省点がたくさんあります。しかしそれは来年はじめから反省点を改善できる、いい経験だったと思います。

次にプレゼンですが、最後まで論理性に欠いていたことは重々承知です。テーマ設定のときも悩んだとおり、テーマが少子化の原因ということで、なかなか抽象的であり、多くの事柄が組み合わさってできている問題であるため、論理性のあるフローチャートが作れずに本当に悩みました。

あれもこれも原因ではないか?だけど、本当にそれは関係しているのか?原因だとしてもどこの構造に分類するのか?ぐるぐるその繰り返しが続き、米良も感想で書いていましたが、これでいいと思っても、やっぱり違う・・・なんてことばかりでした。それでも、菅原さん、田中さん、諸さんのアドバイス、また一緒に悩んでくださったおかげで、いろいろ反省点はあったにせよ、一つのプレゼンの方向性ができたと思っています。本当にありがとうございました。

また、パワポの作り方ですが、国ゼミは毎回文字の大きさやグラフの貼り方といったことを含め、見やすいパワポを作れていると思います。それも菅原さん指導のもと、それぞれが見やすさ・伝わりやすさを考えながら作っているからだと思います。パワポもエクセルもいろいろな機能があり、少しやってみれば見やすいパワポは作れると思います。何でもかんでもいじればいいというわけではありませんが、せめて重要なポイントだけでも工夫していきましょう。

「米良菜々子」

今年最後の本ゼミは、後期後半のプレゼンでした。

今回は私たち2年の代になって初めてのプレゼンで、プレゼンのフローチャート作り(というより練り方)にかなり悩みました。一瞬「これでいい!」と思っても、もう一度考えてみると少し違っていたり。テーマ設定の時からおもいましたが、代を持って主体となってゼミを作っていくことは本当に難しいことだと思います。

プレゼン当日は、今まで以上に緊張しました。分析の人を含め他人と比べると、聞きづらい発表になってしまったと思います。

また、今回は教授にいくつか、「プレゼンの仕方」についてご指導していただきました。プレゼンのスライドを作ってから言いたいことを考えて練習するのではなく、スライドを作る時点で本番の発表時を想定して、載せる内容をもっと考えて作るべきだったと思いました。それから分析にも共通しますが、スライドをもっと見やすく、理解しやすくする必要があると思います。各スライドのどの部分に注目し、結局は何が言いたいのかが分かりづらいものがありました。

等々、今回は次に生かせる失敗をしたと思います。

後半第14回

1.今週の目標

今週の本ゼミは、リムさんとの英語のプレゼンであったため、そのための準備を各自行い、本番に備えた。また、月曜日のサブゼミにおいて、前回の本ゼミで決まった少子化の原因に対する政策を考え、国ゼミとしての意見をまとめた。今回の本ゼミまでに2年生でフローチャートを作り、本ゼミで先輩方にアドバイスしていただき、補正をしたうえで、スライド作成分担を決める。

2.成果

英語のプレゼンでは、各自しっかりまとめてあり、スムーズな発表となりよかった。

実際のプレゼンを通して、またリムさんとの会話を通して、各自それぞれに反省や目標ができた。

国ゼミのフローチャートについては、構成自体に問題があるのではないかとご指摘を頂き、再度考え直すことになった。

3.来週の目標

フローチャートを書き直し、掲示板によりスライド作成分担を行う。サブゼミまでにスライドを作り、全員のスライドを確認する。そして、次回本ゼミのプレゼンに控える。

ゼミ生の感想;

今回の本ゼミは、リムさんを招いての英語のプレゼン・会食でした。

リムさんには昼休みにも時間を作っていただき、一緒にごはんを食べました。私は日ごろ外国語を話す方と交流する機会がないのでとても緊張したし、自分の英語が伝わるのかという不安がかなりありました。しかしリムさんはとても優しく、私の言いたいことを分かろうとしてくれました。

プレゼンでも、自作の英語スライドを用いての英語プレゼンで、ちゃんと伝えることができるのか心配でした。しかし終わった後のフィードバックを聞いて、私たちのプレゼンを評価していただき嬉しく思いました。私はリムさんの話す言葉を、全て理解することはできませんでした。また、話そうと思っても単語・フレーズがすぐにでて来ず、もうとにかく話の流れについていくのがやっとという感じでした。なので今回のゼミを通して、英語を読み書きすることと聞いて話すということは全然違うものだと改めて感じました。こういった経験を積んでいる田中さんは流暢に会話できていて、すごくかっこよかったです。

今回このような機会を提案してくださった菅原さん、ありがとうございました。

後半プレゼンに関しては、フローチャートについて悩みましたが、私たちなりに流れを決定しました。明日はスライドの確認をします。

後半第13回

1.今週の目的

日本の出生率低下の原因において、私たちが特に影響していると考えた「所得面」と「女性の機会費用(子どもを産むことで負うコスト)面」を各自調べる。そしてどこに重点をおくかを話し合い決定する。

2.成果

結果として、低所得者の増加・女性の機会費用のどちらも影響していると考えられ、どちらか一方には絞れなかった。主な原因は、次の要因によると私たちは考えた。

所得面…低所得者(特に非正規労働者)の増加、世帯の所得と子どもの数の関係より

女性の機会費用面…女性の高学歴化(賃金上昇)、労働参入率の増加、晩婚化より

3.来週の目標

サブゼミにて、これら2つの原因に対する政策を、各自最低1つずつ考えてくる。最終的に国ゼミとしての意見をまとめる。

また、10日に英語のプレゼンを控えているため、英語プレゼンの打ち合わせを行う。

後半第12回

1.今週の目的

前回のプレゼンでの質問「EU発足と出生率には関係あるのか」に答えるため、

今回はその関係性を見ることになった。

2年は何をもって分析するのか、分析対象を考え、来年度のゼミ運営をする練習を目標とし、発表。

3年は2年の考えを受け、アドバイスできるよう調べてきて頂く。

2.成果

結論として、EU発足は出生率と関係性があるとは、はっきり言えないとなった。

その理由として

①EU加入してから出生率が減っている国があり(特にスウェーデン)、EU加盟の効果が出るまでのタイムラグがあるかもしれないことを考慮したとしても出生率に関係あるとは思えない。

②しかし、1993年単一市場の完成やマーストリヒト条約が出生率増加になんらかの影響を与えたのではないかとも考えられる。というのも、労働面に対する保障がEU全体で活発になったからである。

⇒ EU発足と出生率の関係について可能性は示せても、因果関係をはっきり示せない。

3.来週の目標

前回のサブゼミに変わり、2年でテーマを考え直すことになった。

今回のゼミでは決まらなかったため、決まり次第、問題に取り掛かる。

後半第11回

内容;

プレゼンテーション

国ゼミは後期において少子化問題について調べた。発表での主張は以下のとおりである。スウェーデンやフランスで行われている効果が高かったとされる諸政策について

1,日本に同規模の政策を導入することは難しい

2,また導入した場合でも効果の範囲は限られるということである。

今回の発表では少子化が問題であるという前提で進めている。理由としては経済成長に圧力をかけること、そして財政システムの維持に障害を及ぼすことを挙げた。もちろん、そもそも少子化は問題ではないとの主張があるため、この点は以降もゼミ内で議論していく必要がある。

スウェーデンやフランスで行われている諸政策の特徴としては政府も企業も親になる労働者に対しては寛容であることである。政府は学費を基本的に無料としている。また企業も政府の後ろ支えもあるが育児休暇等の仕事と子育てを両立させるサービスを労働者が利用しやすいように制度を整えている。その背景には互いに人材を育てていこうとするコンセンサスがある。(文化的な面)また同時に政府が高い負担の税金を国民にかけて、その代りに社会保障サービスを充実させている。

日本においては対GDPで同規模な社会保障サービスを行うのは難しい。なぜなら日本の歳入と歳出の内訳で財政に余裕がないことが観察できるためである。またそれ以前に現政権は中負担、中福祉を目指している。企業が労働者に対する育児休暇等のサービスも日本は取りにくい構造となっている。

よって日本は財政面と労働面(企業側の待遇)によりスウェーデンやフランスで行われている政策は日本への導入が難しいと結論付けた。

以上の内容の詳細は2009年度 国ゼミ活動欄のパワーポイントをご覧ください。

また意見、質問として上がったものの中から1つ抜粋する。

・EUの結成および加盟は少子化の回復に何らかの影響を与えたのではないか

以上のような非常に重要な要素の見落としを多くご指摘していただいたので以降ゼミ内議論していく。

ゼミ生の感想;

後期プレゼンお疲れ様でした。私の反省を書きますと、発表の際は正直熱っぽかったためか、頭がフラフラしていました。しかし、言いたいことはなんとか伝えられたのではないかと思います。それと、前回の反省を生かして、今回はできるだけ前を向いて話すよう心がけました。

終わった後に、みなさんから「国ゼミの発表おもしろかった」と言っていただき、うれしかったです。後期プレゼンの内容(少子化)については、さまざまな考え方があるし、原因等を探るのが困難だったりで、本当に「むずかしい」テーマであったと思います。それでもこのような高評価を得られたのは、やはり先輩方のおかげです。ありがとうございました。前期から毎週思っていましたが、先輩方は本当に尊敬できる方々です。これからは私と船山さんの代になりますが、少しでも早く先輩方に追いつけるよう(いろいろな面で)、がんばっていきたいと思います。

後半第10回

内容;

今までのゼミ活動を通して、結局のところ、少子化問題に対してどうすれば良いかをゼミ内で議論した。同時に、来週に控えるプレゼンテーションの最終的な打ち合わせを行った。

少子化問題に対して

日本の財政状況は決してよい状況とはいえない。優先順位を考えたときには子育て支援よりはむしろ財政の問題の解決を優先すべきと言える。また家族手当といったお金をばら撒く政策は少子化に対してなんらかのプラスの効果をもたらすであろうが、そのプラスの効果がいかほど大きいかはわからない。仮に少子化が最優先解決すべき問題であるとすれば、国際比較ゼミとしては少子化への対策を民間側に託すことも一案であるという結論に達した。たとえば、フランスでは企業同士が互いに資金を出し合い、資金プールを作った。育児休暇制度を利用する時の原資をそれより調達する構造だ。

こういったことが出来るのは何より子育ても含めての社会福祉を国民全体で互いに負担して行こうとする社会的風土があってのことである。つまり、お金をばら撒くことも重要であるが、社会全体が一体となってこういった問題に取り組んでいけるような風土もきわめて重要なことであると結論付けられる。

ゼミ生の感想;

前回、方向性を考えるのが一時保留になってから、3年生に新たにフローチャートを作っていただきました。

今まで調べてきたことを使える流れなのですが、今回はそれにまだ足りない各国の財政面・女性労働市場(私は市場というか制度の待遇)を調べてきました。

フランス・スウェーデンはやはり国民に高負担であり、だから高福祉が実現するということをデータをもって実感しました(日本とは全然違っていたので)。

制度の待遇に関しては、フランスはパートタイムがフルタイムと同様であるという内容がフランス労働法典にあるようです。スウェーデンもパートタイムとフルタイムに関係なくゆきわたるようになっているようです。船山さんの日本の発表にあったように、この部分でもかなり違っているとおもいました。

次回はまだ手をつけていない日本の政策を全員で理解し、どんどんスライドを作成して詰めていきたいです。一丸となって頑張りましょう!!

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第10回

内容;

前回の発表で質問にあがった内容より2点をより挙げて調べました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

それぞれわかった点をまとめてパワーポイントのスライドに追加したいと思います。

ゼミ生の感想;

前回のプレゼン時の質問や提案を受けて、新興国のバイク市場と労使関係、米の労使関係を調べました。

自分はインドと中国の労使関係について調べました。どちらも将来的に企業にとって大きな影響を及ぼすのではないかと思いました。というのは経済成長に従い、賃上げ要求も必然と増えてくると思うからです。実際どちらの国でも労働争議が頻発しています。

企業が現地生産する際では、さけて通れない大きな問題となっていくと思います。

前半第9回

内容;

本日は中間発表を行いました。そして教授や先輩方、ゼミ生も含めたくさんの意見、質問、提案をいただきました。

1.新興国のバイク市場の現状

2.それぞれの国の労使関係

ゼミ生の感想;

今回の発表では、伝えることが頭の中でうまく整理されていなく、ごちゃごちゃした発表になってしまったと思います。次までに整理し、情報を把握して、もっとスマートにできるようにしたいと思います。

質問やアドバイスにおいて、なるほどと思うものがたくさんありました。いろいろ調べるとまた結論がぶれていきそうですが、

「確かに」という質問・アドバイスなので、参考にしたいと思います。

前半第8回

内容;

来週に中間発表がありますのであらかじめ作成したパワーポイントのスライドを持ち寄り、プレゼンテーションのスライドの内容や順番をみんなで整理しました。

同時に4年生の菅原さんにアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

気づいたことを挙げます。

1.文字が小さいスライドがある。

2.グラフに関する情報が載っていない。所得とは月収なのか年収なのか、税金を引かれる前なのか後なのか。ジニ係数は何の指標をもとに算出されたものなのかなど。

3.単位がない箇所がある。ドルなのか、円なのか。

4.写真を貼付けるとイメージがわきやすいのではないか。

5.主張があるので興味がわく。単なる報告になっていないところがいい。

6.文字が少なくみやすい。箇条書きも見やすい。

ゼミ生の感想;

今回はアメリカの自動車産業についてみていった。

パワポを各自で作ってきて、話合いをした。

もっと詰めて考えていかなければならないと思った。

国ゼミ全体の意見をうまく一つにまとめられるようがんばりたい。

前半第7回

内容;

前回はアメリカの自動車市場の変遷について調べました。そして今回はその続きとして金融と政策面に分けて調べました。

金融面においてはやはり、住宅サブプライムローンと自動車ローンの動きは相関性が高いことがわかりました。つまり住宅だけでなく自動車も通常なら返せないような消費者に融資して買わせていた可能性があることがいえます。政策面では今、アメリカで行われているグリーンニューディール政策とはいかなるものか、そして日本企業にとってその政策はいかなる意味を持つかについて調べました。アメリカは技術が難しいハイブリッド車よりも電気自動車に力を入れていますが、アメリカの現状をみれば(土地が広く移動距離が長いことやそもそも電気を供給するインフラが整っていないこと)ハイブリッド車の方が実用的であることがいえます。そしてその分野において高い技術力を持つ日本メーカーがグリーンニューディール政策の恩恵を大きく受けるという結論に達しました。

ゼミ生の感想;

今回はアメリカの政策について調べてきたのですが、調べる過程で、ネットだけでなく雑誌や本を読んで調べた方が分かりやすいことが分かりました。一緒に図書館まできてくださった菅原さん、ありがとうございました。

アメリカの政策は、環境配慮や財政出動、労働組合関係など様々で、結論にいきつくことがでなかったです。それから、調べて分からないことはもっと追及したり、自分で考えたりしていきたいです。

これからはプレゼンにむけて流れを考え、ついにパワーポイントを作成していきます。パソコンを頑張るチャンスなので頑張りたいです。

前半第6回

内容;

アメリカの自動車市場の変遷と現状について今週は調べました。長期と短期に視点を分けたときにその市場について考えられる将来性も大きく変わってしまうので、今後のまとめでそれも含めてゼミ生で考え方を統一していくべきだと思いました。

今回のゼミの発見としては、サブプライムローンを利用して住宅だけでなく自動車にも利用されていたところです。つまり、住宅だけでなく自動車も無理に購入していたところです。よってサブプライムローンの金利と自動車ローンの金利の変動が同じ動きをしていました。またそれにより自動車業に重点を置く(デトロイドといった)街の失職者が他の街より多いのがかなりわかりやすく出ておりました。またそんなアメリカの自動車業界でも近年環境に配慮した車の人気が出てきていることがわかりました。つまり、長い目で見ればアメリカ市場にはそういった需要が多くあることが言えます。実際、プリウスが実用化されて大きく販売を伸ばしているように、米メーカーより技術開発を長年行ってきた日本メーカーのほうに利点があるという結論に達しました。

ゼミ生の感想;

今回はアメリカの自動車産業についてみていった。

アメリカでは、住宅のサブプライムローンと同様の仕組みが自動車にも用いられ、信用収縮によって銀行は貸し渋りを行った。

よって自動車ローンを返せなくなる状態が広まっていった。

企業側は、株主第一主義であったため商品の研究開発日にお金をかけていなかった。

市場はエコカー、小型車志向になっていたのについていけなくなっている。

今後は、日本企業がエコカーを売り込みに行くのに長期的に見れば良い市場であると私は思う。

前半第5回

内容;

前回の調べで、日本の自動車メーカーの中国に対する売り上げの2009.3同月前年比が他の市場(北米、欧米etc)より減りが鈍いまたは伸びていることがわかりました。

よって今回は新興国の代表である中国とインドについて調べました。内容としては所得階層の分布や今の自動車市場のそれぞれのメーカーのシェアです。どちらも大きな可能性を持った市場であることがわかりました。

ゼミ生の感想;

私はインドの自動車のついて調べました。インドは約11億もの人口を誇っています。しかし、現在の中間所得層の割合は5パーセントほどしかなく車などの高価な消費財を多く流通させるまでにはまだまだ時間がかかる市場だと思いました。しかし国際連合およびマッキンゼー・グローバル・インスティチュートの予測データによれば2025年頃には全体の人口が14億を超えるそうです。そしてこの時点で中国を抜かし、人口世界一位になるそうです。そしてなにより特筆すべき点は5パーセントだった中間所得層が41パーセントになるという点です。将来には国内の購買力が大きく上昇することがいえます。言うまでもなく将来性ある市場であります。

しかしあくまでも長期的な視点であって、企業側にとっては関税や労働組合の問題もあるのですぐには日本メーカーの重要市場にはなりえないというのが正直な意見です。つまり言うまでもなく北米は依然として日本自動車メーカーの最重要市場であって今回の問題でその点が簡単には揺るがないということです。

前半第4回

内容;

日本自動車メーカーの状況を調べました。具体的には株価、売上、利潤、研究開発費等の推移とサブプライム問題を受けて工場の閉鎖はあったのかなどを調べました。国際分析ゼミなんでもちろん広い視点を持っていなくてはいけますせん。しかし、日本自動車メーカーの現状や仕組みを知ることで初めて他国のメーカーや市場を第三者的な視点で見ることができるようになる思うので、先に日本メーカーのことを調べました

調べたメーカーのトヨタ、ホンダ、NISSAN、スズキです。どのメーカーにも共通して言えることは研究開発費が売上の5パーセントを占めていたことです。近年はその水準を維持しており売上が一番高いトヨタに関しては研究開発と設備投資それぞれに年間約1兆円もかけていることがわかりました。また米国の自動車メーカーも研究開発費を計上しますがたとえばGMは$6,600でありトヨタの$7,691より低い水準であることがわかりました。(The Customer Connection: The Global Innovation 1000 ,2007)

また調べたどの日本自動車メーカーも北米が売上を最も占めておりその売り上げが2008年から2009年第一四半期にかけて現に激減していることがわかりました。

ゼミ生の感想;

日本の自動車メーカーを一つづつ見ていった。

やはり各メーカーが力を入れている点は異なる。

トヨタは金融危機の影響を受けたものの、長期的な研究投資を行ってきたので技術力があるので、立ち直りは早いと思う。

後期第8回 タイムスケジュール

14:55~ 開始・諸連絡

15:00~ 公的資金投入の現状

15:50~ 次週までの課題設定

今回のゼミではあまりまとまった発表ができず申し訳ないです。

特に言いたかったことは

①過去のS&L危機というのは銀行はつぶれないという「モラルハザード」が原因で生じたということ

②政府の対応として行われた「規制緩和」や「公的資金注入}によって救われた「シティバンク」が今のサブプライムで倒産の危機に陥っていること。つまり、過去のS&L危機の際本来つぶれるべき銀行の「倒産の先延ばし」が行われたことによって現在ではその被害がさらに拡大している可能性があること。

ちなみに、大前研一というコンサルタントの見解では

「シティグループが抱える不良資産ドル3060億ドルから将来発生する損失のうち、米国政府が最大で2493億ドルを肩代わりするほか、公的資金200億ドルを追加で注入するという。シティは流動性に乏しい、いわゆる「レベル3」と呼ばれる不良資産を40兆円も抱えていたが、現在40兆円のなかでも比較的売却しやすい10兆円をすでに処理している。

つまり、米国政府が今回の保障対象とした30兆円というのは「きわめて」流動性が低い不良資産だ。その30兆円についてシティは10%に相当する3兆円のみを処理すれば良く、残りの90%に相当する27兆円分は政府が保証するというのである。これは米国政府による犯罪とも呼べるものであり、米国民は決して許すべきではないと主張したい」と主張しています。(信憑性は検証していませんが、日本を代表するコンサルタントの一人なののでそんなに間違っていることを言ってないと思っています。)

③公的資金注入の際の問題として、シグナル効果や情報のジレンマが起こる可能性があるため、適正な場所に、適正な額の注入が難しくなり、そうすれば自然と資金注入の効果は小さくなる。

というものです。

今回は4年生も含めて調べたことを基にして自分の考えを主張する良い練習ができたと思います。2年生にとって考える材料が多くなったのであれば嬉しく思います。

2年生は今が本当に忙しくつらい時期だと思いますが、確実に成長していると思っています。自分ではわからないかもしれませんが、それはもしかしたら表面化していないだけで、今悩んだり苦しんだりしている分だけ自分の「根っこ」の部分は伸びて太いものになっていると思っています。その芽が出る人は早い人もいれば遅い人もいると思います。プレゼンまで残り少ないですが頑張っていきましょう

フォーマルパーティ

OB,OG,および4年、3年、1年の皆さん、フォーマルパーティの件ではお世話になりました。

今年のフォーマルパーティは例年と違い、品川ではなく横浜で行われたので新鮮な感じがしました。

また場所が前より狭いよいうこともあり、より親密に互いにはなせていたように思います。

例年より早めに開催されたこともあり、去年より多くのOG、OBの方々がお越し頂きました。

本音卒業して、実際色についた皆さんとお話をもっとしたかったのですが、それは来年、および再来年に預けたいと思います。

OB,OGのみなさんへ

本当に多くの方々がきてくださっていたので、そのことに本当に感謝します。一年の皆さんともずいぶんいろいろと話していたようなので、フォーマルパーティという場がその真価を発揮したと思います。在校生、なにより自分にとって有益な場でありあることは間違いありません。来年もこうなるように願ってます。

4年のみなさんへ

4年の皆さんはこのパーティですごく大きな存在に見えました。しゃべり一つでもやはり自分の力とずいぶん乖離していると実感しました。2年後にはみなさんのようになれることを願ってがんばりたいと思います。

3年のみなさんへ

知識などいろいろな面でサポートを頂きました。フォーマルパーティは3年のみなさんなしでは決して成り立たなかったと思います。来年は私たち2年がその仕事を引き継ぐのでゆっくりとパーティを楽しんでください。

1年生のみなさんへ

このフォーマルパーティは皆さんにとっていい刺激になったと思います。来年はがんばってください。

2年のみなさんへ

主催者の2年のみなさん、特に新井さん、本当におつかれさまでした。少ない人数でこの仕事をこなすのはけっして簡単ではなかったと思います。皆さんといっしょにこういう仕事ができて楽しかったです。

後期第7回 タイムスケジュール

14:55~ 開始・諸連絡

15:00~ 証券化について

15:50~ 次週までの課題設定

今回は、サブプライムローンの証券化について勉強しました。

サブプライムローンは証券化されることによって所在が不明確になり、実際のところは証券を取引している本人もその性質がわからないまま取引している。そのことが、サブプライムローン破綻の規模の把握などを不明確にしている、事態をさらに厄介にしているということを学びました。

私は、サブプライムローンに関し勉強不足で、2年生の発表を聞きただ納得するばかりで、自身の意見を持つことや質問を投げかけることができませんでした。これは、4年としてまったく恥ずかしいことだと反省しました。こちらからアプローチしなければその場にいるだけになってしまい、結果的に学べることも少なくなってしまうと実感しました。

ゼミでの2年生の発表を聞き、初めて聞きましたというような顔をするのではなく掲示板に載せられている資料を基に事前に準備をして臨むべきであると反省しました。

2年生に関しては、サブプライムローンというまだ実態のつかめない資料も少ない問題に対して大変よく勉強していると感じました。この勉強が来年のゼミを効率的に運営していく上で非常に重要であると感じました。

後期第6回 タイムスケジュール

14:55~ 開始・諸連絡

15:00~ サブプライムローン問題について

15:50~ 次週までの課題設定

今回はテーマが代わって1から調べていく状態でした。

サブプライム問題について漠然としか分からなかったので、本を読んで基礎知識をつけることを心がけました。

本を読むとき、分析対象になることはあるだろうかと考えながら読んでいきました。

私が注目したのは「証券化」の仕組みです。これが大きく関与していることを問題視しました。この先の分析の流れはまだ決まっていませんが、流れをしっかり組みたてて結果を出したいです。

今回経済分析の発表の続きを見て、とても筋が通っており素晴らしいと思いました。

前回2年生全員の発表は、皆しっかり発表内容を理解して堂々と発表していたので自分も見習わなくてはと思いました。

分析ゼミプレゼンタイムスケジュール

実証班発表

理論班発表

新入生歓迎コンパ

今週は分析ゼミのプレゼンでした。

理論班、実証班ともに大変レベルの高い分析だったと思います。

実証班では個人単位での成長が著しいと思いました。やはり普段のゼミや定期的なプレゼンをまじめにやると度胸がつくのだなと改めて感じました。

理論班では財政学の理論をしっかりと理解していることが発表からわかりました。一見財政学というのは堅苦しくてあまり勉強が進まないものですが、一生懸命勉強すれば日本の弱点というのもをしっかりと理解することができるので大変面白い分野だと感じました。二年生も前期とは明らかに違い個人個人が成長していて、話も論理的で分かりやすかったです。

あえて改善すべき点を挙げるとすれば次の点でしょうか。

1、理論班の発表がふつうは先である。「理論上はこうですが、実際はこうです」というのが聴きたかったのですが、両班の発表につながりはなく、班同士のコミュニケーションが取れていたか疑問に思いました。

2、図表が見にくい。パワーポイントで発表するのであれば最低フォントサイズは14ポイント以上でしょう。また折れ線グラフに用いる線は5本までで、棒グラフの使い方も適当ではなかったかと思います。

今回の分析ゼミの発表としては素晴らしい出来であったと思います。今後の二年生の活躍に期待大です。

。

後期第4回 ![]() タイムスケジュール

タイムスケジュール

14:55~ 開始・諸連絡

15:00~ 産業クラスターに関する理論を各自10分以内で説明

15:50~ 理論的アプローチに関してディスカッション

内容自体は進行したとはいえないが、

骨格がしっかりとできたと思うので、それにそって調べていきたい。

今回の対象はシリコンバレーですね。

とても大きなクラスターであることはいうまでもなく、

その内容は複雑だと思います。

負けないようにわかりやすく簡易化、しかし、要点はしっかりととらえていきたいと思います。

後期第3回 タイムスケジュール

14:55~ ゼミ開始 諸連絡

15:00~ 2年生より改定案の提出・説明

15:45~ 3年生成果発表

16:05~ 今後の方針についてディスカッション

今週はみなさん大変おもしろい発表だったと思います。ディスカッションの時間が足りなくなるくらい「自分の学習成果を発表したい」という気持ちがひしひし と伝わってきました。公開ゼミで忙しい中でもこのようにして二年生全員が一生懸命時間を見つけてやってきたというところでは、みていて頼もしく感じまし た。公開ゼミのために前もって準備を入念に行っていたからこそ現段階で余裕を持って分析に当たることができたと思います。ただ、本ゼミの課題が発表される のが前日の水曜ではさすがに無理があります。次は、そういった一週間の流れを想定したゼミ運営を望みます。ちなみに去年も課題の前日の発表を行って、もの すごく怒られた経験があるのでであまり偉そうなことはいえませんが・・・

なお、発表のコツとしては、勉強して分かったこと以外に、「だから私はこう思います」とか「参考文献ではこうでしたが私は違うと思います」だとか、そういった主観的意見を言えるといいと思います。そうすると、質問も皆さん出やすいと思います。

来週も今日のような有意義な議論ができるといいですね。

後期第2回 タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 フローチャート確認

15:15 ディスカッション-6都市の生産性について-

16:00 終了

確かに分析方法はいっぱいありそれのどれがいいのかを比較している時間ないから、とりあえず教授がおっしゃっていたクラスター理論でいこうというのは、理 由としては稚拙なものであることはわかりますが、時間がないのが揺るがない事実である上、自分に理論の優劣を比較できる力があるかは、疑わしいと正直に思 います。

理由付けの時間がもったいないなというのは僕の個人的な意見です。

確かに自分は流されやすいと感じました。それは前から自分でもわかってることです。自分にとっての毎回の反省だと思います。

とりあえず今回の発表においても自分の準備のなさが出てしまったのは目に見えたのでちゃんとしたいです。

サブゼミでの課題の内容はクラスターを勉強してくるという内容でした。

後期第1回  タイムスケジュール

タイムスケジュール

14:55 本ゼミ開始 諸連絡

15:00 3年から後期の方針説明

15:10 2年から後期前半のフローチャート説明 ディスカッション

今回は後期初めてのゼミ、そして二年生がメインとなる初めてのゼミとなりました。

夏休みを挟んだわけですが、二年生はもうすでに後期のテーマを考えてきておりとても行動が早いと感じました。問題設定に関しても、もう一度考えることに なったわけですが、問題設定が一番大事といっても過言ではないので、とことん考えるべきだと思います。はじめはなかなか決まらずなんでここまでやらなきゃ いけないのかと思うかもしれませんが、今となっては痛いほどにその意味がわかります。新入生選考で忙しいかもしれませんが、その忙しさを乗り切ればちょっ としたことでも余裕になってくる自分がいます(笑)

後期は是いつもの目標なのですが、前期よりももっと会話が途切れないような雰囲気になるよう努めていきたいです。

第13回(国ゼミプレゼン&前期総括) ① 前期の反省

② 前期の成果

③ ゼミ全体の問題点・改善点了

------------------------

① 前期の反省

第1回目のプレゼンでは、ダブリンについて発表した。データがなかなか集まらず、また理論の知識もないため漠然としたものになってしまった。第2回目のプ レゼンでは、アメリカの成長都市、衰退都市の第2次産業について詳しく見ていった。第1回目のプレゼンの反省点を踏まえ、データ発表のみで終わらないよう に心掛けた。

② 前期の成果

2回のプレゼンを行うに当たり、理論を学ぶ必要性に気づいた。データ収集も少しは効率が上がったと思う。エクセルもだいぶ使えるようになった。

③ ゼミ全体の問題点・改善点

ゼミ内でうまくコミュニケーションが図れていないので、今後が不安である。

掲載大変遅くなりました。感想の書き遅れが多かったので、後期は期限を守るようにします。

(A.Tanaka)

------------------------

① 前期の反省

・チームプレイを言い訳にすることが多かった。

・知識不足

② 前期の成果

・純粋に手に入れたものとしては大きなものはなく、個々で手に入れた知識と技術が大半を占めているように思えてならない。

③ ゼミ全体の問題点・改善点

・ひとつ言うなれば、ゼミの方針が見えないこと。お疲れ様でした。

遅れてみなさんすいません。

理由はないです。(H.Kosugi)

------------------------

① 前期の反省

まずダブリンに関していいますと結局ネットと本に書いてあることをそのまま発表したことです。

情報量や、最初だから仕方ないかもしれませんが、しれがもやもやとして残りました。

前期の後半はそれとは反対に統計データに執着しすぎて結局アメリカという国、または調べている都市(圏)についての基礎的な情報(どういう都市でどういう歩みをしてきたか)が全くわからないまま終わったことです。

② 前期の成果

インターネットだけを使っても何のいい発表も調査もできないことを痛感しました。

また、ある程度のゼミ進行の型を自分の中に形成できたと思いました。

③ ゼミ全体の問題点・改善点

互いのコミュニケーションが問題点だと思います。決して簡単に解決できる問題ではないと思いますが、がんばっていきたいです。

同じプレゼンでも互いのメンバーの間に壁があったかなと思いました。

別のセクターを発表しているのだから当たり前かもしれないませんが、

互いに全然違うことをつながりがない状態でやっている感が否めなかったです。

だからコンセプトがなかなか見えてきたませんでした。前期は。

(知識の壁でしたら今の時点ではどうしようもありませんが。それはこちらのがんばりなので。)

遅れてすみませんでした。

理由は正直言うとだらけていて曜日感覚を失ってしまっていたためです。(R.Sho)

第12回 タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 フローチャート確認

15:15 ディスカッション-6都市の生産性について-

16:00 終了

同じデータを使ってもグラフの表し方や絶対偏差を使った方法などを用いることによってかなり違う物事の見方ができるようになる、そのことは前回に引き続き 痛感いたしました。

ただデータを探すだけでなく、そこから何がいえるか、相手にどう分かりやすく伝えるか。

そのようなことを真剣に考えなければいけないようです。

第11回 タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 フローチャート説明

15:15 ディスカッション

16:00 終了

教授の仰られるアドバイス、調査結果ののアウトプットの方法、大変参考になります。

今回は地方債rateからみる財政力についてでしたが、これはある種単発的なものなので、次は産業との関連性についても見れればと思います。

それから・・・

「人としての・・・」なんて仰っている方がいるようですが。

笑止。他に言うことはありません。

第10回  タイムスケジュール

タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 フローチャート説明

15:15 ディスカッション

16:00 終了

今回は、「日本経済の構造変動」を読んで、アメリカの構造変化はどうだろうか考えてみました。筆者は、ものづくりをそれほど重要視していなかったが、私は違うと思った。

ものづくりを高度化し、高付加価値を産み出す産業にシフトしていると感じた。アメリカにもそれがいえる気もするが、第三次産業に特化しすぎている気もする。これから調べていきたい。

また、産業構造の変化においての付加価値の変化を調べるには、一人当たりの生産性を調べればよいということを学んだ。

第9回 タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 都市の選定

15:20 分析方針確認

都市もやっと決まり、これからそれぞれの分析に入っていきますけど、今回はもっと分析らしい分析をしていきたい。

第8回  タイムスケジュール

タイムスケジュール

15:00 本ゼミ開始 本日の流れ

15:05 感想発表、解決策提示

15:30 アメリカ都市分析の方針説明

16:00 終了

今週から前期後半の分析に入りました。

時間的制約との戦いになりそうですが、今回はデータと理論の面から論理的に分析することを目標に頑張っていきましょう。

今週感じたのは、二年生がすごく積極的に質問してくるので三年生ももっと深く具体的に考えて来る必要があることです。ついでに、「日本へ応用できるか」というところ忘れていた人もいるみたいなのでそういったところの周知徹底も必要と感じました。

二年生にはこの調子で、意地でも粗探しでも何でもいいので三年生や教授にどんどん質問していってほしいです。そういった積極性を身に付けることがどんな学 問の勉強よりも今後生きるのではないかと私は思います。ただ、二年生同士で質問しあうことも必要で、それが今一つできていないことが課題であるとも思いま す。

二年生は再来週には新人戦も控えています。そのディスカッション・ディベートで、相手と直接コンタクトをとれるのは質問の時だけです。その時に意図が不明 確であったり、攻撃目的の質問をしてしまうと場の空気が一気に悪くなります。それを踏まえた上で本ゼミやサブゼミに臨むとまた違った質問の仕方がでてくるのではないでしょうか。

第7回(ピザパーティ&プレゼン)タイムスケジュール

12:15 Dr.Katherine O'Dnnellとピザパーティ

16:45 プレゼン開始(30分間)

17:20 質問タイム(10分間)

17:30 教授の言葉

18:30 ゼミ打ち上げ(ボウリング大会)

ピザパーティーにて本当に久しぶりに英語のネイティブスピーカーとしゃべることができました。

オドネル先生は質問させていたことにきちんと深く答えなさっていたので本当に自分の国について興味をもって、自分の国の事を深く知っていると思いました。 簡単そうなことなのですが案外自分の住んでいる場所が一番自分でわかってなかったりすることは良くあることなので、オドネル先生の自国(もちろん自国だけ ではなくいろんな幅広い話をしていたが)に関する知識の広さに感嘆しました。当たり前であると言われたら返す言葉もありませんが。

ゼミに入ってから初めて先輩たちを合同でプレゼンテーションがありましたが個人的にあまり情報、データを多く持ち得なかったことが悔やまれます。

次回は同じ失敗をしないようにしたいです。

第6回 タイムスケジュール

タイムスケジュール

15:00~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:05~ 諸連絡

15:10~ プレゼンの流れの説明

15:20~ 各自発表内容を説明

16:00~ 自習までの課題を確認

これまでダブリンを中心にみてきましたが、いろいろな発見があっておもしろかったです。来週は発表とのことですが、いままで調べてきたデータをもとに、現代のダブリンの分析結果が発表できたらいいと思います。

第5回タイムスケジュール

15:05~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:10~ 調べてきた環境要因の発表(一人5分程度)

15:40~ ディスカッション

15:10~ 次週までの課題を設定

16:20終了

欲しいデータ、文献を探し出すことの難しさを実感するようになりました。

特に外国の都市のデータはネットの検索バーにキーワードを入れただけでは簡単に出てこないものなので、本なども利用していきたい。

第4回タイムスケジュール

14:55~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:00~ 進捗状況の確認・発表 これからの進め方 次回までに必要なこと

今回は前回より具体的に産業について見ました。二年生も国全体ではなく都市のデータにも関わらずちゃんと見つけてきてくれました。

的もあっていてすばらしいと思いました。やはり政府の政策が大きく関わっているようでそこをもっと詳しくみていきたいと思います。既にゼミが始まり一ヶ月 が経ちますが、少しずつ流れが見えてきたとはいえあと二ヶ月で前期が終わってしまいます。毎回のわかったことをもっとしっかりまとめ次回につなげていかな くては時間が足りないように感じました。

また、現状だけでなく、もう少し理論とつなげていけたらと思います。

第3回

タイムスケジュール

14:55~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:00~ 進捗状況の確認・発表 これからの進め方 次回までに必要なこと

今回はゴールデンウィーク明けということでデータの整理をしました。

二年生が人口データや産業の変遷をうまく調べてきてたので、びっくりしました。いい意味で期待を裏切られたという感じで大変嬉しかったです。海外の都市データは日本の都市と違って資料が身近にないことが多いので、5月の段階でこれだけ調べてくるのはなかなかです。

ただ、次回はミクロレベル(都市レベル)の情報収集なので今回のようにうまくいかないと思います。二年生三人で工夫しながら調べてきてください。

新人戦も始まり、国ゼミの二年生は「国ゼミ」「分析ゼミ」「新人戦」「バイト」を同時にこなさなければいけません(去年はこれにホームページコンテストが 加わっていました)。正直このコンボは死ぬほど大変ですが、まずはがむしゃらに一生懸命ゼミに取り組んでみてください。頑張った先に何かありますから。

第2回 タイムスケジュール

15:05~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:10~ 分析都市選定理由の説明

15:40~ 質問タイム

15:50~ 次週までの課題を設定

人口というのは増減に着目するのであり、以前たしかに増減は見てはいたものの、総人口に着目していたため少し方向性の修正が必要となりました。

同じ人口でも消費などと関連づけていた部分もあったため、見る視点を違う部分で考えていたというのもありました。しかし、人口をひきつける要因を産業、政策などによる産業誘致、環境などにおいていた部分は変わらないのでそこを重点に変化させていきたいと思います。

遅くてもゴールデンウィーク明けには早速分析の段階に入っているようにしたいと思います。

本ゼミ開始!!

タイムスケジュール

14:50~ 本ゼミ開始 -本日の流れ-

15:00~ 三年による説明会 -これからの流れ-

15:30~ 質問タイム -二年生からの質問タイム(一人一回以上)-

15:45~ ディスカッション-本ゼミのテーマについて-

2008年度最初のゼミお疲れ様でした。

今回は、イントロダクションとしてゼミがどのように進んでいくのか簡単に説明しました。今年度前期のテーマは、「都市の成長要因を国際比較から探る」です。都市経済学という大変難しい分野ではありますが、今日のディスカッションを見る限り、二年生も物おじせず積極的にディスカッションに参加してくれて大変うれしかったです。今後も、恥など気にせず言うなり聞くなり噛み付くなりしてください。

あと、国ゼミ三年の悪い癖ですが、パワポがいつも長すぎました。時間が長くなると言いたいことが薄れていくので、枚数制限や時間制限などで対応していきたいと思います。

今、二年生はそれぞれ少なからず自分がどのように成長したいか考えていると思います。まずはそれに向かってがむしゃらに頑張ってみてください。頑張るという言葉はありふれていますけど、頑張るという言葉ほど奥が深いものはないと僕は思います。

皆さん、頑張っていきましょう。